|

|

| No.7 |

”山形城” の案内図 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

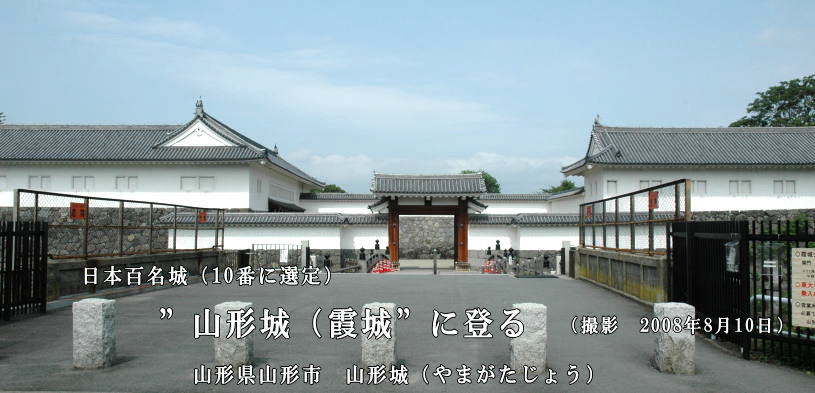

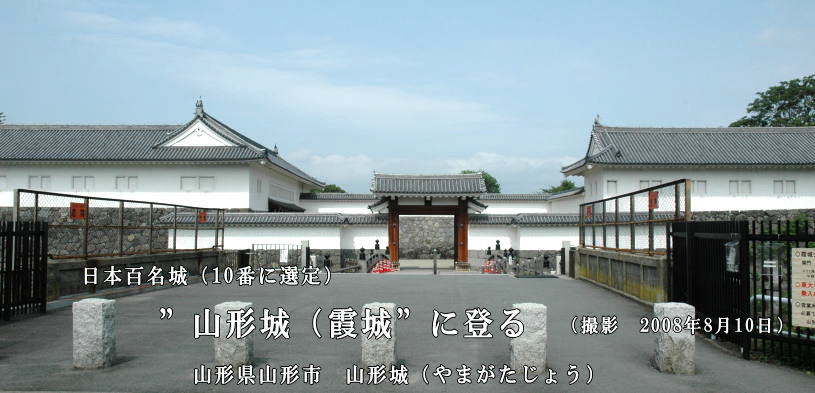

山形城の石垣は、市街地を流れる馬見ヶ崎(まみがさき)川の玉石(安山岩)を用い、割肌を表面に見せる野石積みで日本でも類を見ない優美で堅固な石垣である。

また、二ノ丸東大手門は山形城の正門であります。

昭和61年5月、二ノ丸堀から内側の地域が、近世初期の面影をとどめている全国有数規模の近世城郭として国の史跡に指定されています。(ウィキペディアより) |

|

|

|

|

|

|

|

| 本丸修復のための調査中の城址 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 城内風景 |

|

旧済生館本館(国指定重要文化財) |

|

| 城内には、東北地方初の医学校と病院館として1878(明治11)年に建てられた「済生館」を移築されています。「済生館」は、重要文化財に指定されています(現在は、山形市郷土館として使用)。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| Yahoo地図より |

Yahoo地図より |

Yahoo地図より |

| |

|

|

| |

| |

山形城の三ノ丸の広さが235万m2に対し、天下普請の江戸城でさえ230万m2であり、城自体の建物や構造など異なるが、全国でも有数の、そして奥羽最大の城でありました。しかし、度重なる藩主交代に伴って石高が削減される一方の山形藩にとっては、維持することすら困難となる広さであった。そのため、幕末期の水野氏5万石時代には見る影もない姿となってしまったとのことです。

水野氏は幕末には奥羽列藩同盟に参加したが、慶応4(1868)年に明治新政府軍に降伏しました。明治3(1870)年、水野氏2代忠弘は、近江朝日山陣屋に転封となり、山形藩は翌年の廃藩置県に先立って廃藩となりました。

(ウィキペディアより) |

| |

東大手門は、工期45ヶ月、工費11億円をかけ、復元されました。実にりっぱな門である。本丸側から見ると、城内の芝生と白壁の美しさが際だつ、美しい城であります。

また、城内には、野球場、体育館・・・等の施設がり、城内がいかに広く、大きいかが、わかります。現在本丸の復元に向け、調査を行っていましたが、本丸が復元されれば、奥州最大の城の片鱗が見えてくると思いました。

|

|

|

|