|

|

|

|

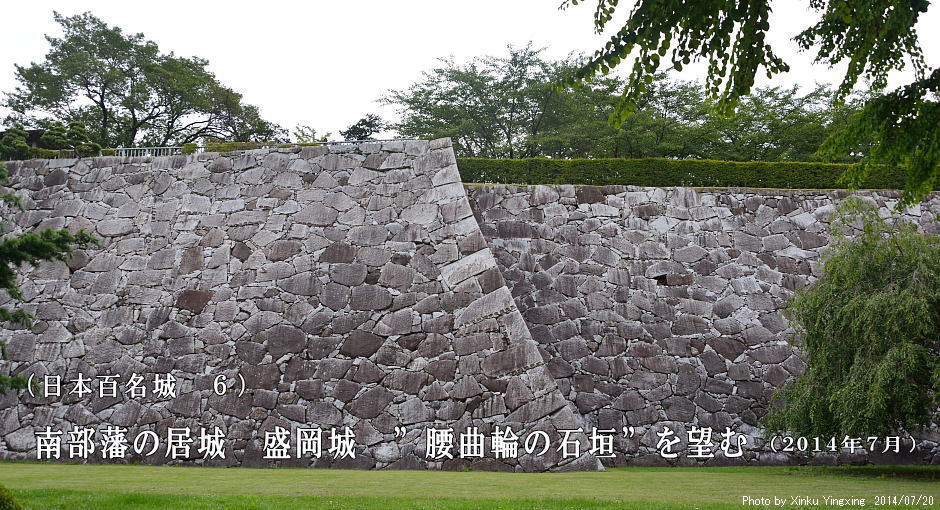

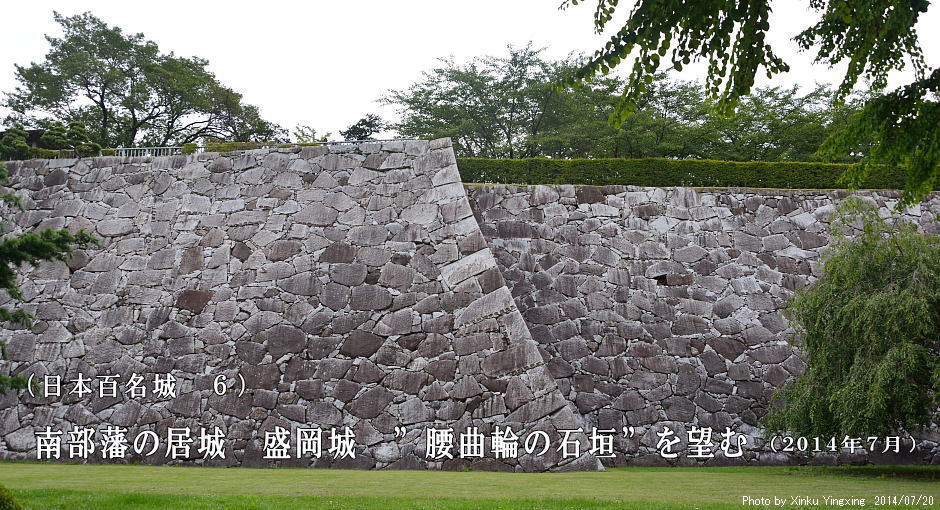

岩手県盛岡市 ”盛岡城” 案内 岩手県盛岡市 ”盛岡城” 案内 |

| |

| 【日本百名城 盛岡城】 |

|

【 盛岡城の築城から廃城まで】

盛岡城は、南部信直が安土桃山時代に天下統一を果たした豊臣秀吉より、5ヶ郡(閉伊郡、岩手郡、鹿角郡、紫波郡、糠部郡)の所領を安堵されました。1592年(文禄元年)

蒲生氏郷や浅野長政より九戸では北辺に過ぎるとの助言を受け、不来方の地を本拠とすべく整地を開始し、1598年(慶長3年)信直は嫡男の利直に築城を命じ、兵学者の内堀伊豆を普請奉行として築城に着手しました。

1600年(慶長5年) 関ヶ原の戦いで利直は東軍に属したため徳川家康より所領を安堵されました。

慶長年間(-1615年)には総石垣の城としてほぼ完成、利直は地名を「盛り上がり栄える岡」と言う願いを込め、「不来方」から「盛岡」に改めました。なお、利直が三の丸を整地した際に見つかった烏帽子岩(宝大石)は現在も三の丸跡に鎮座し、櫻山神社(旧・淡路丸大明神)の社宝として崇敬されています。

築城と共に城下町の建設を進め、中津川以北の湿地帯を埋め立てて市街地としました。また、中津川には「上ノ橋」「中ノ橋」「下ノ橋」(盛岡三橋)が架橋されました。

盛岡城の全城が竣工したのは3代藩主重直の時代、1633年(寛永10年)であります。翌1634年(寛永11年)失火により本丸を焼失し、一時、福岡城(九戸城)を居城としました。翌年の1635年(寛永12年)には修復され、再び盛岡城に戻り、以後、盛岡藩の藩庁として明治維新を迎えています。

1871年(明治4年) 廃藩置県により廃城。1874年(明治7年) 廃城令では当初存城とされましたが、老朽化が著しく一般に払い下げとなり、ほとんどの建物が解体移築されました。その後、陸軍用地となった土地の建物を除いて旧藩主南部家に払い下げとなり、1906年(明治39年)

岩手県に貸与され「岩手公園」として開園しました。 (ウィキペディアより)

|

|

|

| |

|

| ■ 中津川では、アユ釣りをしていました。後方は盛岡城址です ■ |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 櫻山神社にあります、”烏帽子岩”を望む。盛岡城築城の際に掘り起こされた巨岩です。 |

盛岡市内を望む。左側が盛岡城址になります |

|

|

| 盛岡城案内図 (現地案内板より) |

| |

| 【盛岡城城内の櫻山神社】 |

|

|

|

|

|

|

|

| 櫻山神社、拝殿を望む |

櫻山神社 ”烏帽子岩”を望む |

巨岩”烏帽子岩”です |

櫻山神社にて |

|

| |

| |

| |

|

|

|

| Yahoo!地図より |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

Yahoo!地図より(■カーソルセットで写真表示) |

|

| |

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

| 後 記 |

|

|

現在の盛岡城は、城址としては石垣のみとなっておりました。南部藩時代はどうなっていたのだろうかと思いを走らせましたが、残念ながら南部藩の居城としての面影を感じることはできませんでした。城内に廃城になる前の写真でも掲示していただければもっと散策が楽しくなるのではと思いました。

城内の散策のあと、駐車場に戻る際中津川を見ると2名ほどアユ釣りをしていました。市内を流れる川でアユ釣りができることにはびっくりさせられました。盛岡城の回りには沢山の自然が残っているのだなとつくづく感じさせられました。 (2014/8/19)

|

|

| |

|

”

盛岡城 ”下曲輪跡”を望む。後方は櫻山神社です。 |

| |

|

| 盛岡城、”本丸跡(左側)”、”二の丸跡(右側)”の石垣を望む |

| |

| |