|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ɒB�\���̏鉺���@�h�F�a����h�@�ē� |

| �@�@ |

| �y���{�S����@�F�a����z |

|

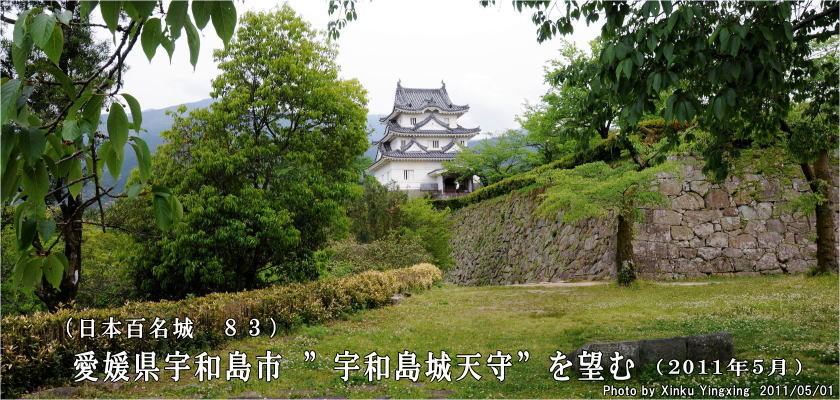

�@�F�a����́A�X�S�P�i�V�c�S�j�N�̓������F�̗��̎��A�F�a�n���̌x�Ŏg�E�k���ۂ����ƌĂ�Ă��܂������݂̉F�a�����R�ɍԂ��\�����̂��n�܂�ƌ����Ă��܂��B�������̏ꏊ�͊C�ɖʂ����V�R�̗v�Q�ł������Ƃ̂��Ƃł��B

�@�L�^��A�{�i�I�ȏ�Ƃ��Ă̍\�����̂́A�P�T�S�U�i�V���T�j�N���ɉƓ��ĕ��i������j�ɂ����̂ŁA�ۋ�����Ə̂��܂����B

�@�P�T�X�T�i���\�S�j�N�ɁA�z��̖���ł��铡�����Ղ���������ƁA���Ղ͒n��������F�a���Ɖ��߁A���_�Ƃ��ċߑ�I�ȏ�s��z�邵�܂����B���̂Ƃ��̓꒣�肪��������F�a����̊�{�I�Ȏp�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�P�U�P�T�i���a���j�N�A���k�̖����ɒB���@�̒��j�E�ɒB�G�@���P�O���œ��邵�A����Ȍ�͉F�a���ˈɒB�ƂƂ��Ė����ېV���}���܂����B��{�I�ȏ�̍\���͓������Վ���̂܂܂ł����A�鉺���͈ɗ\�암�i��\�n���j�̒��S�Ƃ��Ċg��𑱂����ق��A�Q��ڂ̈ɒB�@���͂P�U�U�U�i�����U�j�N�Ɍ��݂����d�v�������Ƃ��Č�������V��t��z�����Ă��܂��B�@�@�i���{�̏�A���ӌ������g�o���j

|

|

| �@�@ |

|

| ���@�F�a����A�V���]�ށ@�i�s���F�`����̃Y�[���A�b�v�ł��j�@�� |

| �@�@�@ |

|

| �F�a����A�{�ۘH��]�ށB��O�́h��V��Ձh�ł��B |

| �@�@�@ |

|

|

| �s���i�`���j���A�F�a�����]�� |

�h�K�܁i������j�����ƒ�����h��]�� |

| |

|

|

|

|

| �K�܁i������j�����ƒ������������]�� |

�O�V�ۂɌ��Ă�ꂽ����Ɂi�R���y�فF���R���q�Ɂi���イ��܂��Ƃ������j�j�ł� |

�F�a����A�{�ۂɂ� |

�F�a����A�h��藧����h��]�� |

| |

| �@�@ |

| �@�@ |

|

|

|

| Yahoo!�n�}��� |

Yahoo!�n�}���(���J�[�\���Z�b�g�Ŏʐ^�\���j |

Yahoo!�n�}���(���J�[�\���Z�b�g�Ŏʐ^�\���j |

|

| �@�@ |

| �@�@ |

| |

|

|

|

|

|

| ��@�@�@�L |

|

|

�@�F�a����́A�K�܁i������j�����ƒ�������A���邵�܂����B����߂���Ƃ��������Ɩ������̒��̓o��ƂȂ�A�ۂ̐Βi�ƐΊ_�̒��̓o��ƂȂ�܂��B��R�͕W���͖�W�O���Ƃ̂��ƁA�r���ɂ͈�ːՁi��ˊہj������A�{�ۂ܂œo�肪�����܂��B�{�ېՂɂ͌����P�Q�V��̈�A�F�a����V�炪�f�[���Ɨ����Ă��܂����B�P�U�U�U�N�z��̓V��A�R�T�O�N�߂����̒n�ʼnF�a���̊X�ƉF�a���p��������Ă����̂��Ǝv���܂����B

�@

�@�����l���̒n�A����͂ǂ�Ȍ`�ŖK��邱�Ƃ��ł���̂��A�l���Ȃ�������ɂ��܂����B�@�@(2014/1/12)

|

|

| |

|

| �F�a������A�s����]�� |

| |