|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

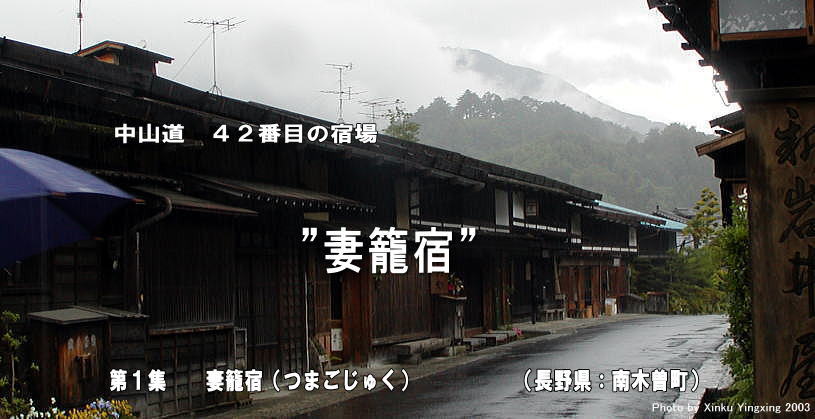

| 6.木曽路 ”妻籠宿”案内 |

| |

【法起寺の創建について】

慶長5年(1600)の関ケ原の合戦で勝利をおさめた徳川家康は、翌年東海道の整備を手始めに順次交通網の整備に着手し、幕府が管轄する道路を定めこれらの道路には多くの宿駅を定めました。

中山道は江戸日本橋を起点とし京都まで132里(約530km)の道程で、ここには69の宿場が設けられていました。本州の中部山岳地帯を縦断し、木曽を通っていたことから別名を「木曽路」とも「木曽街道」とも呼ばれていました。 (妻籠観光協会ホームHPより) |

| |

|

|

| ■ カーソルセットで案内板が表示されます ■ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| Google Mapより(■カーソルセットで写真表示) |

Google Mapより(■カーソルセットで写真表示) |

Google Mapより(■カーソルセットで写真表示) |

|

| |

| |

|

( 後 記 )

あいにくの雨の中、妻籠宿には30年ぶりに訪れました。昔、2階の窓から通りを見ていた記憶は有りますが、どの宿に宿泊したかは思い出せませんでした。ただ町並は昔のまま、当時のまま何も変わっていない気がしました。

雨のため、観光客のいない林家の旧宅では、物音一つしない中、囲炉裏を囲み、昔の話に聴き入り、時間の止まっているような”時”を過ごすことができました。歴史と時間、自分のこの30年を考えてしまうのは、この地のなせることかもしれません。 (2009/3/9) |

|

| |

| |

|

| |